Beiträge aus dem Bereich: Bauen

- Autor: Wilfried Wacker

- Autor: Wilfried Wacker

- Autor: Wilfried Wacker

- Autor: Wilfried Wacker

Jetzt kommt wieder die Zeit, in der der eigene Swimmingpool wieder in Betrieb genommen, oder darüber nachgedacht wird, sich ein eigenes Schwimmbecken anzuschaffen bzw. zu bauen. Nicht immer ist dies aber einfach so machbar. Der ein oder andere SwimmingPool benötigt eine Baugenehmigung. Diesen und weiteren Fragen wollen wir in diesem Beitrag nachgehen.

Aber wann brauche ich eine Baugenehmigung?

Weiterlesen

- Autor: Wilfried Wacker

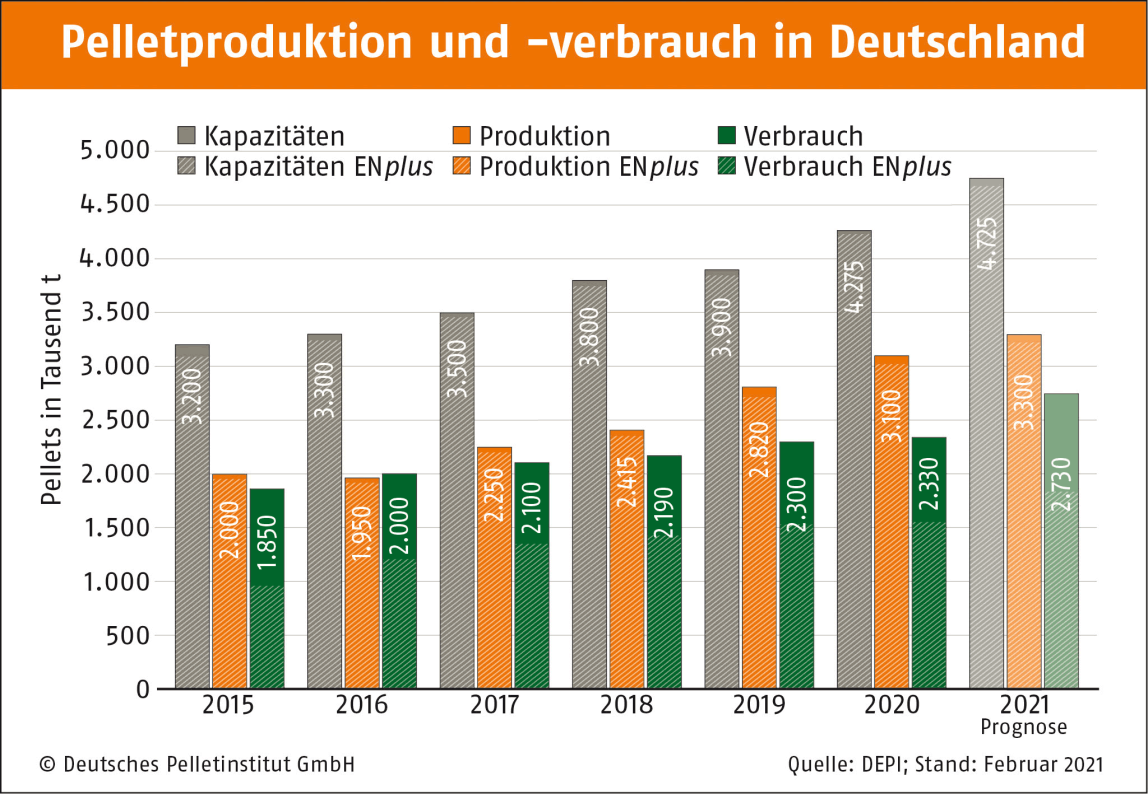

2020 stellt auf dem Pelletsmarkt eine Trendwende dar. Zum einen stieg die Produktion von Pellets auf über 3 Mio. Tonnen (t). Hintergrund dieser Entwicklung ist der starte Anstieg von installierten Pelletsheizungen. So stieg der Absatz von Pelletsheizungen um über 78% gegenüber 2019. Konkret wurden 2020 61850 neue Anlagen installiert. Insgesamt sind somit derzeit rund 546.000 Pelletfeuerungen in Betrieb.

Weiterlesen

- Autor: Wilfried Wacker

- Autor: Wilfried Wacker

- Autor: Wilfried Wacker

- Autor: Wilfried Wacker

- Autor: Wilfried Wacker

- Autor: Wilfried Wacker

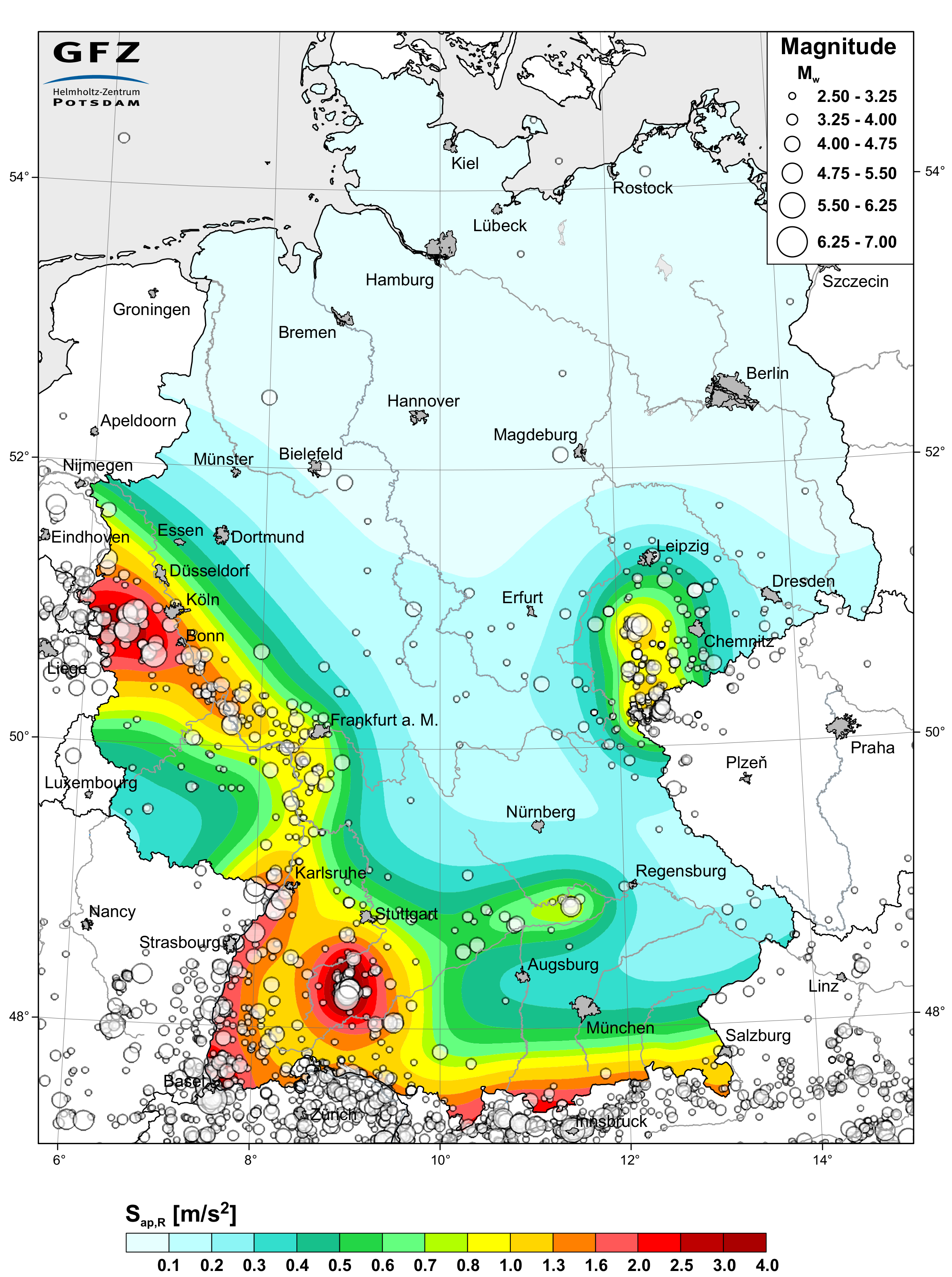

Wer kennt sie nicht, die Bilder von Erdbeben, die ganze Häuser zerstören. Meist sind diese Bilder bzw. die betroffenen Gebiete "weit weg".

Dass es auch bei uns Gebiete mit erhöhter Erdbebengefahr gibt, wie z.B. der Oberrheingraben in Baden-Württemberg, ist vielen nicht bewusst. In den meisten Fällen kommt der Bauherr damit auch nicht in Berührung, da dies der Architekt über das Bodengutachten abprüft meist nur dann mit dem Bauherren bespricht, wenn dies ein Mehraufwand erforderlich macht.Deutschland ist eingeteilt in Erdbebenzonen 0 bis 3

Weiterlesen

- Autor: Wilfried Wacker

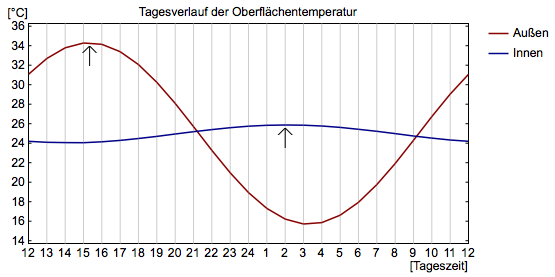

Will man seine Wohnung im Sommer ohne Klimaanlage auf möglichst behaglichen Temperaturen halten, gibt es nur einen Weg: die Kälte der Nacht auszunutzen. Um dies zu realisieren, soll die Hitze des Tages von wärmespeichernden Materialien „aufgefangen“ werden. Dies führt dazu, dass die Wärme bzw. "Temperaturwelle", die von der Außenwand zur Innenwand läuft, verzögert und abgeschwächt wird. So kann die gespeicherte Wärme Nachts wieder an die dann kühlere Außenluft abgegeben werden, noch bevor Sie an der Innenwand ankommt. Oberflächentemperatur (außen = rot, innen = bau) an einem Sommertags. Die Pfeile markieren den jeweiligen Zeitpunkt der höchsten Temperatur. Der Abstand in Stunden ist die Phasenverscheibung.

Oberflächentemperatur (außen = rot, innen = bau) an einem Sommertags. Die Pfeile markieren den jeweiligen Zeitpunkt der höchsten Temperatur. Der Abstand in Stunden ist die Phasenverscheibung.

Weiterlesen

- Autor: Wilfried Wacker

- Autor: Wilfried Wacker

Leider war bisher der Einsatz von NawaRo-Dämmstoffen in baurechtlichen Vorschriften und Normen nicht berücksichtigt. Dadurch wurden umfangreiche und aufwändige Bauteilprüfungen notwendig, was den Einsatz zum Einen erheblich verteuerte und zum Anderen aufwändiger machte. Dies soll sich mit dieser Studie nun ändern und NaWaRo-Dämmstoffe Einzug in die allgemeine Normierung finden. © Fraunhofer WKI | Manuela Lingnau

© Fraunhofer WKI | Manuela Lingnau

NaWaRo-Dämmstoffe bisher in Vorschriften und Normen nicht berücksichtigt

Weiterlesen

- Autor: Wilfried Wacker

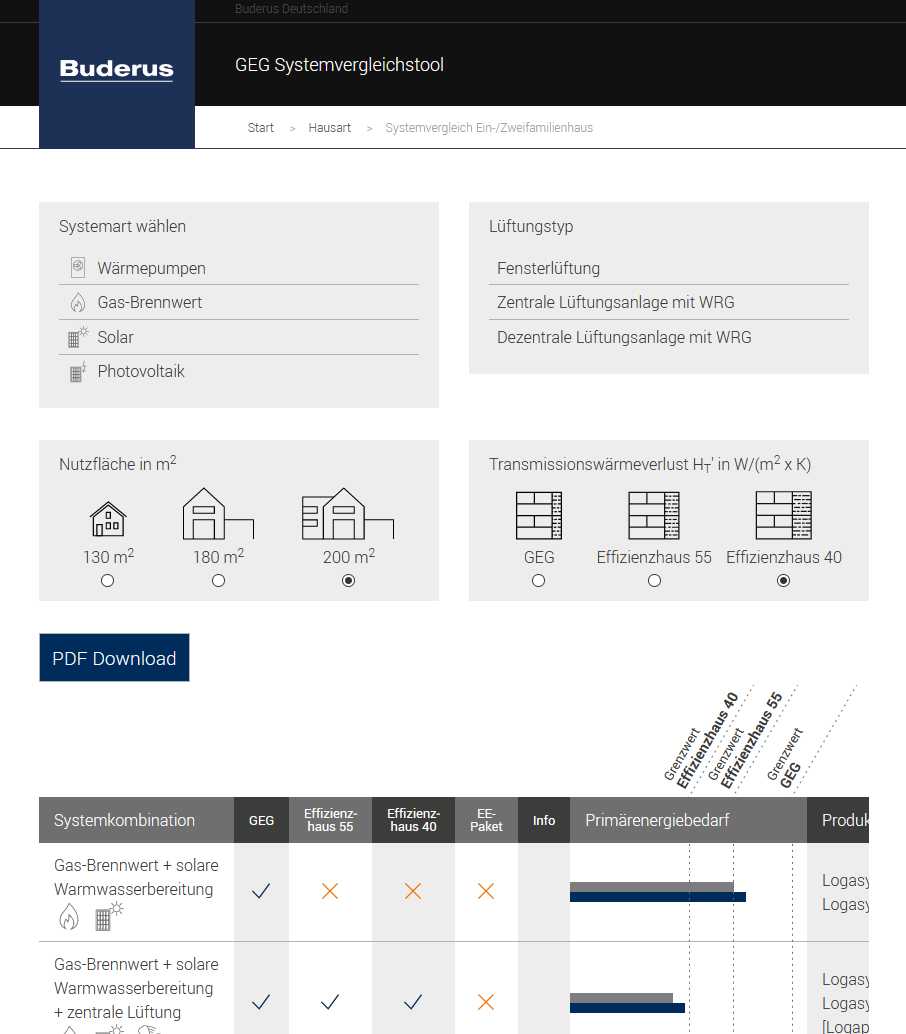

Wer liebt es nicht: Das Knistern und Lodern eines Kaminfeuers. Dann auch noch am Besten im Wohnzimmer. Leider verträgt sich das aber immer weniger mit den steigenden Anforderungen an Umwelt- und Klimaschutz. Gesetzliche Grundlage ist die Novelle der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV). Überschreitet ein Kamin- oder Kachelofen die Grenzwerte (0,15 Gramm Feinstaub sowie 4 Gramm Kohlenmonoxid pro Kubikmeter), verweigert der Schornsteinfeger die Betriebserlaubnis. Betroffen sind bis Ende 2020 bereits Öfen bis zum Baujahr 1994. Ende 2024 stehen dann alle Öfen auf dem Prüfstand, die spätestens am 21. März 2010 gefertigt wurden. Ist der Ofen nicht nachrüstbar, bleibt alleine der Komplettaustausch oder eben die Stilllegung. Die Variante der externen oder nachgelagerten Abgasbehandlung ist bei diesen Öfen in aller Regel nicht wirtschaftlich machbar. Viele Markenhersteller bieten zwischenzeitlich für Ihre Öfen Tauschmodule an, die den neuen Bestimmungen entsprechen. Benutzer der vielen Baumarkt-Billig-Produkte schauen da meist in die Röhre und kommen nicht umhin, ihren alten Ofen komplett zu entsorgen und ggf. gegen ein neues Modell auszutauschen. So bietet Buderus beispielsweise online einen Austauschtool an, mit welchem der Ofenbesitzer prüfen kann, ob es für sein Modell einen Austauscheinsatz gibt. Andere Hersteller bieten ähnliche Services direkt online, oder aber über Ihr Fachhändler an. Über die gesetzlichen Vorgagen, haben wir oben schon gesprochen. Ob und wann Sie Ihren Kaminofen bzw. Kachelofen tatsächlich austauschen müssen, kann Ihnen ihr zuständiger Schornsteinfeger, oder Ofenfachmann sagen. Zuständig für die Betreibsgenehmigung bzw Betriebsuntrsagung ist der Schornsteinfeger. Neben besserer Verbrennungstechnik, was zu effizienteren Nutzung des Brennmaterials und somit weniger Verbrauch und geringeren Emissionen führt, haben viele neue Kaminöfen auch größere Glasscheiben. Somit müssen Sie weniger oft Brennmaterial nachlegen und können das angenehmen Flackern des Kaminfeuers noch mehr und mit ruhigerem (Umwelt-) Gewissen genießen.

Um den Klimazielen näher zu kommen, zieht der Gesetzgeber hier die Schrauben an und erhöht nach und nach die Anforderungen an das Abgasverhalten von Kaminöfen und Kachelöfen. Da bleibt meist nur: stillegen oder nachrüsten.Betroffen derzeit alle Öfen vor Baujahr 1994

Wer ein Markenprodukt hat ist im Vorteil

Link: Buderus-Austauschtool Wann muß ich tauschen?

Austausch bringt auch Vorteile

Weiterlesen

- Autor: Wilfried Wacker

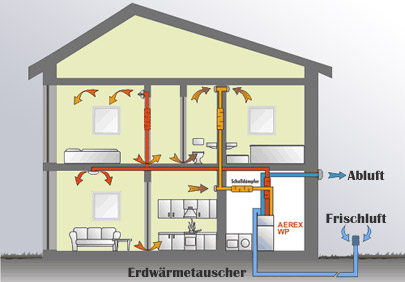

Die Umstellung der alten Heizung auf moderne Heizsystem wird vom Gesetzgeber derzeit stark gefördert. So können Sie beim Einbau einer Wärmepumpe Förderung beantragen, die Sie entweder als Zuschusses vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder in Form eines zinsgünstigen Kredits der KfW-Bank erhalten.

Weiterlesen

- Autor: Wilfried Wacker

- Autor: Wilfried Wacker

In Zusammenarbeit mit Dämmstoffherstellern hat das Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit (LBF) in einem zweijährigen Projekt einen neuen, Fassadendämmstoff auf Basis von Biorohstoffen entwickelt. Ein wesentliches Ziel war dabei, sowohl preislich als auch von der Dämmleistung ein vergleichbares Produkt zu dem marktbeherrschenden EPS-Dämmstoffen zu entwickeln. Heraus gekommen ist dabei das Produkt OrganoPor . Aufgrund der Konkurrenzfähigkeit wird OrganoPor wirkliche Chancen eingeräumt, sich am Markt zu etablieren.

Weiterlesen

- Autor: Wilfried Wacker

Der Bundesrat möchte das von der Bundesregierung beabsichtigte Betriebsverbot für Ölheizungen sogar noch ausweiten. So solle es auch für Heizkessel gelten, die mit festen fossilen Brennstoffen beschickt werden, da deren Verbrennung sehr treibhausgasintensiv sei - dies geht aus einer Stellungnahme hervor, die der Bundesrat am 20. Dezember 2019 in seiner 984. Sitzung zu dem geplanten Gebäudeenergiegesetz (GEG) beschlossen hat.

Neue Förderung für den Austausch von Ölheizungen

Die Bundesregierung plant das vollständige Verbot von Ölheizungen.

Weiterlesen

- Autor: Wilfried Wacker

Bei Häusern mit kontrollierter Lüftung bzw. Passivhäusern stellen die Bewohner immer wieder die Frage: "Darf ich das Fenster noch öffnen?" Auch wenn es technisch gesehen nicht mehr notwendig bzw. kontraproduktiv ist, kann natürlich auch in einem Passivhaus das Fenster noch geöffnet werden.

Jedoch sollte man die Öffnungszeit, zumindest während der Heizperiode, kürzer halten.

Weiterlesen

- Autor: Wilfried Wacker

Gebäude aus Holz bzw. Holzkonstruktionen sind im Eigenheim schon lange anzutreffen. Neben den guten Wärmedämmeigenschaften eignet sich der nachwachsende Rohstoff Holz auch für "größere" Aufgaben. Mit modernen Rechenmethoden kann man nun auch den Nachweis für die erforderliche Sabilität bei Hochhäusern erbringen - Eine grundlegende Voraussetzung für eine Baugenehmigung. So entsteht z.B. im Pariser Vorort Saint Denis ein Bürogebäude als Vollholz-Konstruktion. (c) Deutsche Hypo Woodwork; (c) Moelven Limtre

(c) Deutsche Hypo Woodwork; (c) Moelven Limtre

Weiterlesen

- Autor: Wilfried Wacker

Ob mit Öl, Gas, Holz, Strom oder Fernwärme geheizt wird ist für viele Hausbesitzer nicht nur eine Preisfrage, sondern zunehmend auch eine ökologische Frage. So spielen Aspekte der Umweltbelastung eine immer größere Rolle bei der Wahl des Energieträgers der Heizung.

Dabei ist Brennstoff nicht gleich Brennstoff. Vor allem bei der Belastung durch Kohlenstoffdioxid und Feinstaub gibt es Unterschiede. Da stellt sich schon die Frage: Welcher Energieträger hat die beste Klimabilanz?

Weiterlesen

- Autor: Wilfried Wacker

Zwei Deutsche errichten Hochhäuser aus Holz, in Paris entsteht ein ganzes Stadtviertel in Lehmbauweise und in Rotterdam ein Bürogebäude aus Recyclingmaterialien. "plan b" begleitet Visionäre und zeigt, wie nachhaltiges Bauen möglich ist. Modernes Bauen Der Bausektor gehört weltweit zu den ressourcenintensivsten Wirtschaftssektoren. Der Sand für die Zementherstellung wird knapp und immer teurer. Dazu kommt der hohe CO2-Ausstoß für Transport und Produktion von Beton. Ein Großteil der hochwertigen Baustoffe landet irgendwann auf der Sondermülldeponie - allein in der EU rund drei Milliarden Tonnen pro Jahr. Wiederverwertet oder recycelt wird kaum. Lehm, ein traditioneller Baustoff Der österreichische Bauunternehmer Martin Rauch will deshalb auf Beton ganz verzichten. Seit 35 Jahren experimentiert er mit Lehm, einem traditionellen Baustoff, mit dem in vielen ärmeren Ländern der Welt noch heute Häuser errichtet werden. Nicht nur sein eigenes Haus baute er, gemeinsam mit der Boltshauser Architekten AG aus Zürich, nach der sogenannten Stampflehmmethode, sondern auch schon Wohnhäuser für seine Geschwister und Gewerbegebäude für Unternehmen. Jetzt möchte er dabei mithelfen, wenn in Paris ein neues Wohngebiet aus Lehm entsteht. Recycling, Stichwort für das Bauen in der Zukunft Die Berliner Architekten Tom Kaden und Markus Lager bauen Häuser aus Holz, einem nachwachsenden Rohstoff, der dazu auch noch CO2 bindet. Baurechtlichen Hindernissen zum Trotz errichten sie in Heilbronn gerade Deutschlands erstes zehngeschossiges Holzhochhaus, das dazu auch noch fast vollständig zu recyclen wäre. Quelle: ZDF Mediathek

In einem ehemaligen Erlebnisschwimmbad denkt der holländische Architekt Floris Schiferli darüber nach, wie man alte Stahlträger, Fenster oder Holzverschalungen wiederverwenden kann. Seiner Meinung nach dürfen Häuser keine Einwegprodukte bleiben. Beweisen will er seine Vision mitten in Rotterdam: Aus den Materialien eines abgerissenen Hauses entsteht dort gerade ein neues Gebäude.

Weiterlesen

- Autor: Wilfried Wacker

Ab dem 1.1.2019 gelten erstmals verbindliche Grenzwerte zu Radon in Aufenthaltsräumen, so auch im eigenen Haus oder Wohnung. Das novellierte Strahlenschutzgesetz tritt am 31. Dezember 2018 in Kraft. „Im Neubau ist Radon technisch durchaus beherrschbar und stellt im Regelfall kein Problem dar“, so Marc Ellinger vom Verband privater Bauherren (VPB). „Vorausgesetzt, die Bauteile, die das Gebäude zum Erdreich hin abschließen, werden sorgfältig und mangelfrei ausgeführt.“ Das gelinge vor allem im Schlüsselfertigbau nur bei sorgfältiger Bauweise und erfahrungsgemäß nur, wenn die Bauherren die Baustelle regelmäßig vom Sachverständigen kontrollieren lassen. Empfehlenswert wäre darüber hinaus die durchschnittliche jährliche Radonbelastung durch das Aufstellen von Exposimetern zu messen. Dabei sollte die Messdauer mindestens ein halbes, besser ein ganzes Jahr dauern. Radon ist ein radioaktives Edelgas, welches beim Zerfall von Uran, das in allen Gesteinen und Böden in unterschiedlich hoher Konzentration enthalten ist, entsteht. Dabei steigt das Gas durch den Boden auf zur Oberfläche. Je nach Beschaffenheit und Durchlässigkeit des Bodens unterschiedlich schnell. Ging man früher davon aus, das Radon fast ausschließlich in Bergbauregionen vorkommt, ist heute bekannt, dass die Problematik grundsätzlich ganz Deutschland betrifft. Wichtig beim Schutz gegen Radon in Gebäuden ist die Durchlässigkeit des jeweiligen Bodens. Lockere, gut wasserdurchlässige Böden, lassen auch Radon leicht passieren. Dichte wasserundurchlässige und feuchte Böden sind weniger durchlässig. Insbesondere wassergefüllte Bodenschichten stellen für Radon eine nahezu undurchdringliche Barriere dar. Auch die Bewohner können einiges tun, um sich vor Radon zu schützen: „Regelmäßiges Querlüften bei weit geöffneten Fenstern reduziert die Radonbelastung in Wohn-, Arbeits- und Aufenthaltsräumen maßgeblich. Wenn Sie eine Lüftungsanlage betreiben sollten Sie darauf achten, dass im Haus kein Unterdruck entsteht, sonst kann Radon sogar ins Haus gesaugt werden. Befragen Sie dazu auch Das installierende Bauunternehmen den Lieferanten der Lüftungsanlage über dessen Vorkehrungen bzw. Austauschbarkeit der Filter. Weitere Maßnahmen während des Bauens sind z.B.: Der VPB hat dazu den Ratgeber „Radon“ erstellt. Den Link dazu finden Sie nachfolgend.

In hohen Konzentrationen ist Radon gesundheitsschädlich und gilt heute in Deutschland als Hauptursache für Lungenkrebserkrankungen bei Nichtrauchern. Grund genug, sich beim Bauen Gedanken über das Gas zu machen.

Diese Kenntnis sollten Fachplaner bei der Konstruktion des Kellers bzw. Der Bodenplatte nutzen. Ein wasserdichter, sorgfältig erstellter Stahlbetonkeller, oder eine entsprechend sorgfältig hergestellte wasserdichte Stahlbetonbodenplatte, sind technisch ausreichend, um die beim Neubau geforderten Grenzwerte für die Radonbelastung im Gebäude unter 300 Bq/m³ zu halten. Wer einen wasserdichten Stahlbetonkeller baut, bekommt im Regelfall auch einen nahezu radondichten Keller.